コラム

バランス

MY-SHOYUは、主に乾燥食材を醤油に浸して味と香りに変化をもたらし、独自に味づくりを楽しもうという試みです。 別にそんなことをしなくても、だし醤油でおいしいものがあるから買えばいいじゃないか、と言われればその通りです。 でも自分のちょっとした思い付きで気に入る味ができたりする楽しみは得られないかも知れない。 だしを素材からとるのか、それともうま味調味料を使うのか、という議論とも似ているところもあるし、ちょっと違うところも。 醤油がベースになっているので、そもそもだしのベースに対して醤油を少し加えて味を整えるのともちょっと違うのだが、最後は使うときのバランスが大切かと。 もちろん醤油と追加する中味、中身素材同士、さらには料理酒や酢なども加えた形で均衡が取れることが必要でしょう。 筆者は激辛の辣油を自作したりと、尖ったものも好きですが、やはり最後には適切なところに落とし込むことが必要です。 なぜバランスの話を書いているかというと、先日免疫バランスが一挙に崩れる経験をしたからです。 数日間、精神的にも肉体的にも重い気分を引きずっていた日曜日の午後のこと。 消防車が火災出動している際のサイレン音。在住地消防団に所属している私はすぐ反応。 近郊、隣の班の担当範囲、火災規模は、出動有無、外出準備・戸締り、消防活動服への着替えなどなど。 いろいろと考えているうちにアドレナリンを大量に産生している状態に。 そうしているうちに誤報でしたとか、鎮火しました、みたいなケースがほとんどなのですが、この日も出動はありませんでした。 で、落ち着いた後にしばらくしたら一挙に疲れが出て動けなくなり。。。寝込む。 発熱、頭痛、喉の違和感で翌日も動けず。結果的には初めてCovid19の陽性反応を出す状況に。 後から振り返ると、あの緊張感が高まってアドレナリンを放出したのちに、免疫システムの防波堤を乗り越え、バランスが一挙に崩れたのが分かる。 おそらく平穏に過ごしていたら、こんなことにはなっていない。(我が家の厳しい家族管理のため、数日後の今も部屋に隔離されてます) 普段は天秤、もしくはやじろべえでもいいのですが、幅を持った形で均衡が保たれていて、何かの大きな揺れでバランスが崩れる。 でも崩れたおかげで、自身の身体で何が起こったのか妙にはっきりと自覚できたのも事実で、学んだこともありました。 MY-SHOYUの味づくりもこんな感じかなと思ってます。(意味不明ですね。自分で納得してるだけのことです) ちなみに、火災のサイレン音を聞いたときには、家で一人でコーヒーのロースト中でした。 出動のことを考えるには火を止めるの一択しかないはずです。 ところが、あと何分焙煎続けてからでもいいだろうか?とか、出動ギリギリまで焙煎を続けようか?とか、妻が帰ってきたら処理してくれるだろうか?とか、意外にいろんなことを考えてました。最終的にはそこで火を止めて、出動がないことを確認してから再度焙煎をして(焙煎状態は望ましくないものの仕方なく)、そのあと具合が悪くなったという次第です。 それらから得た結論はまた別のもので、自分でも何を考えてるんだと呆れます。 火災時に家で一人で天ぷらを揚げていた場合には出動ができない、というもの。 火を止めても、高温の油をそのままに飛び出していけないよなぁ、と。 仮に子どもがいたとしても、それで残して出て行ってもいいものかどうか。...

バランス

MY-SHOYUは、主に乾燥食材を醤油に浸して味と香りに変化をもたらし、独自に味づくりを楽しもうという試みです。 別にそんなことをしなくても、だし醤油でおいしいものがあるから買えばいいじゃないか、と言われればその通りです。 でも自分のちょっとした思い付きで気に入る味ができたりする楽しみは得られないかも知れない。 だしを素材からとるのか、それともうま味調味料を使うのか、という議論とも似ているところもあるし、ちょっと違うところも。 醤油がベースになっているので、そもそもだしのベースに対して醤油を少し加えて味を整えるのともちょっと違うのだが、最後は使うときのバランスが大切かと。 もちろん醤油と追加する中味、中身素材同士、さらには料理酒や酢なども加えた形で均衡が取れることが必要でしょう。 筆者は激辛の辣油を自作したりと、尖ったものも好きですが、やはり最後には適切なところに落とし込むことが必要です。 なぜバランスの話を書いているかというと、先日免疫バランスが一挙に崩れる経験をしたからです。 数日間、精神的にも肉体的にも重い気分を引きずっていた日曜日の午後のこと。 消防車が火災出動している際のサイレン音。在住地消防団に所属している私はすぐ反応。 近郊、隣の班の担当範囲、火災規模は、出動有無、外出準備・戸締り、消防活動服への着替えなどなど。 いろいろと考えているうちにアドレナリンを大量に産生している状態に。 そうしているうちに誤報でしたとか、鎮火しました、みたいなケースがほとんどなのですが、この日も出動はありませんでした。 で、落ち着いた後にしばらくしたら一挙に疲れが出て動けなくなり。。。寝込む。 発熱、頭痛、喉の違和感で翌日も動けず。結果的には初めてCovid19の陽性反応を出す状況に。 後から振り返ると、あの緊張感が高まってアドレナリンを放出したのちに、免疫システムの防波堤を乗り越え、バランスが一挙に崩れたのが分かる。 おそらく平穏に過ごしていたら、こんなことにはなっていない。(我が家の厳しい家族管理のため、数日後の今も部屋に隔離されてます) 普段は天秤、もしくはやじろべえでもいいのですが、幅を持った形で均衡が保たれていて、何かの大きな揺れでバランスが崩れる。 でも崩れたおかげで、自身の身体で何が起こったのか妙にはっきりと自覚できたのも事実で、学んだこともありました。 MY-SHOYUの味づくりもこんな感じかなと思ってます。(意味不明ですね。自分で納得してるだけのことです) ちなみに、火災のサイレン音を聞いたときには、家で一人でコーヒーのロースト中でした。 出動のことを考えるには火を止めるの一択しかないはずです。 ところが、あと何分焙煎続けてからでもいいだろうか?とか、出動ギリギリまで焙煎を続けようか?とか、妻が帰ってきたら処理してくれるだろうか?とか、意外にいろんなことを考えてました。最終的にはそこで火を止めて、出動がないことを確認してから再度焙煎をして(焙煎状態は望ましくないものの仕方なく)、そのあと具合が悪くなったという次第です。 それらから得た結論はまた別のもので、自分でも何を考えてるんだと呆れます。 火災時に家で一人で天ぷらを揚げていた場合には出動ができない、というもの。 火を止めても、高温の油をそのままに飛び出していけないよなぁ、と。 仮に子どもがいたとしても、それで残して出て行ってもいいものかどうか。...

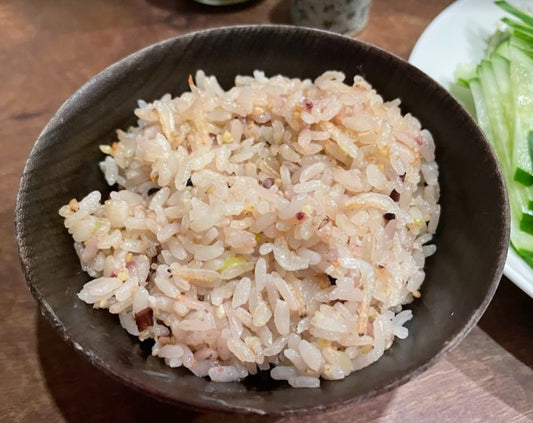

鯛のだし

鯛のだしというと上品な響きであるが、我が家のケースはもっとアバウト。 市場やスーパーで切り身を取った後の鯛のあらがあると(鯛に限らず)つい買ってしまう。 そしてそれを焼いて、あちこちから身をほじくり出して食べるのが大好きである。 子どもは鯛と言えば頭のことだと思ってしまっているので、刺身を出してもあまり鯛と認識していない。 スーパーでは頭だけを売っていることが多いので、我が家では鯛のお頭と呼び、市場で尻尾も売られていた時は尾頭と呼んで区別している。 早春のある日、特大のものが市場で売られていて、店のオヤジには猛烈に鯛めしを勧められた。このまま米と一緒に炊き込めと。 しかし、我が家ではまず焼いて食べたい。 ということで食べ終わってキレイになった骨の残骸を軽く洗ってからグツグツと煮込む。 もう丁寧にとるとかアクをとるとか何もなし。放置です。 あるときは鍋に、あるときは鯛だしラーメンに。そしてこの時は翌日に鯛だし飯。 ちょっと干しエビとゴマを混ぜて。絶品です。

鯛のだし

鯛のだしというと上品な響きであるが、我が家のケースはもっとアバウト。 市場やスーパーで切り身を取った後の鯛のあらがあると(鯛に限らず)つい買ってしまう。 そしてそれを焼いて、あちこちから身をほじくり出して食べるのが大好きである。 子どもは鯛と言えば頭のことだと思ってしまっているので、刺身を出してもあまり鯛と認識していない。 スーパーでは頭だけを売っていることが多いので、我が家では鯛のお頭と呼び、市場で尻尾も売られていた時は尾頭と呼んで区別している。 早春のある日、特大のものが市場で売られていて、店のオヤジには猛烈に鯛めしを勧められた。このまま米と一緒に炊き込めと。 しかし、我が家ではまず焼いて食べたい。 ということで食べ終わってキレイになった骨の残骸を軽く洗ってからグツグツと煮込む。 もう丁寧にとるとかアクをとるとか何もなし。放置です。 あるときは鍋に、あるときは鯛だしラーメンに。そしてこの時は翌日に鯛だし飯。 ちょっと干しエビとゴマを混ぜて。絶品です。

白身魚漬

市場に行くと魚の残り身をまとめて安く売っていることが良くあります。 見栄えはあまり良くないものの、鍋などに入れるのには便利。 あるとき思い立って西京漬けでも作ってみようと、レシピを参考にしたものと自己流の思い付きで手元にあった糠を使ったものと2種類作ってみた。 旨かったけど塩辛かった、という食卓でした。 切り身が結構薄かったので、味は控えめにしておくべきでした(当然)。 複雑な旨味を感じられる逸品として知られるこのような漬け魚も、元は1日でも2日でも日持ちを狙ったものなのだろうか。

白身魚漬

市場に行くと魚の残り身をまとめて安く売っていることが良くあります。 見栄えはあまり良くないものの、鍋などに入れるのには便利。 あるとき思い立って西京漬けでも作ってみようと、レシピを参考にしたものと自己流の思い付きで手元にあった糠を使ったものと2種類作ってみた。 旨かったけど塩辛かった、という食卓でした。 切り身が結構薄かったので、味は控えめにしておくべきでした(当然)。 複雑な旨味を感じられる逸品として知られるこのような漬け魚も、元は1日でも2日でも日持ちを狙ったものなのだろうか。

タイのライスペーパー

バンコクのクローントゥーイ市場で見かけたライスペーパー作り。 (だと思うのですが、もし違っていたら教えてください) 一時期米粉を活用すると言ってパンのような方向ばかり出ていたように思うけど、米のアジア文化を見るとさまざまな使い方が見られる。 なんでそういう伝統的な方法の応用に行かなかったのだろう?日本のうるち米だとできない? 「粉」という漢字は米を分けると書くので、元々米文化の中で生まれた文字のはず。 それでも「コメコ」ではなく米粉を「ベイフン」→「ビーフン」と読むと、もうすでに異国文化な感じがする。 せんべいを作ったり、もち米であられやおかきを作る文化は日本にもあるので、そこから進化した使い方・食べ方なんかできそうな気がしないでもない。 せんべい汁だろうか?せんべいって立派な保存食だと思う。 米が立つ「粒」以外にも「粉」としての主食のあり方は日本でできないか? そんな風にして新しい文化ができて、伝統として残っていくような気がします。

タイのライスペーパー

バンコクのクローントゥーイ市場で見かけたライスペーパー作り。 (だと思うのですが、もし違っていたら教えてください) 一時期米粉を活用すると言ってパンのような方向ばかり出ていたように思うけど、米のアジア文化を見るとさまざまな使い方が見られる。 なんでそういう伝統的な方法の応用に行かなかったのだろう?日本のうるち米だとできない? 「粉」という漢字は米を分けると書くので、元々米文化の中で生まれた文字のはず。 それでも「コメコ」ではなく米粉を「ベイフン」→「ビーフン」と読むと、もうすでに異国文化な感じがする。 せんべいを作ったり、もち米であられやおかきを作る文化は日本にもあるので、そこから進化した使い方・食べ方なんかできそうな気がしないでもない。 せんべい汁だろうか?せんべいって立派な保存食だと思う。 米が立つ「粒」以外にも「粉」としての主食のあり方は日本でできないか? そんな風にして新しい文化ができて、伝統として残っていくような気がします。

タイ食料品店の醤油

醤油はソイソースとして世界に広まっているのは知られるところ。 ソイ(Soy): 大豆 だから大豆のソースという意味である。 英語ではSoyだが、スペイン語ではSoyaという。英語のソース(sauce)はスペイン語ではサルサ(salsa)となるので、ソイソース(Soy sauce)はサルサ・デ・ソヤ(Salsa de soya)となる。これも大豆のソース。 ところが話はややこしくて、英語でも結構Soyaを使うケースが多い印象がある。 その場合、ソヤソースとなる訳である。例えば食品産業ではレシチンという原料が多く使われるが、大豆由来のものはソイレシチンもソヤレシチンも混在している。 別に話をしていても、文面を読んでいてもそのまま流れるので支障はないものの、どっちが正しいのか、どっちがよく使われるのかと立ち止まってしまうときがある。 よく知られるところでは、日本の「ショウユ・Shoyu」が「ソヤ・Soya」となり、「ソイ・Soy」に至ったということだが直感的に分かりやすい。 大豆ありきで言葉がつながったのではなく、醤油が語源となっているのであれば、醤油が文化をつなぐ橋渡しをしたともいえる。 そんなことを考えてませんでしたが、タイの食料品店にも醤油がたくさんあるなと思いながら眺めていました。 日本語表記・輸出品と日本以外で製造した英語表記のものが混在しているのも、国際的な雰囲気を感じる一面です。

タイ食料品店の醤油

醤油はソイソースとして世界に広まっているのは知られるところ。 ソイ(Soy): 大豆 だから大豆のソースという意味である。 英語ではSoyだが、スペイン語ではSoyaという。英語のソース(sauce)はスペイン語ではサルサ(salsa)となるので、ソイソース(Soy sauce)はサルサ・デ・ソヤ(Salsa de soya)となる。これも大豆のソース。 ところが話はややこしくて、英語でも結構Soyaを使うケースが多い印象がある。 その場合、ソヤソースとなる訳である。例えば食品産業ではレシチンという原料が多く使われるが、大豆由来のものはソイレシチンもソヤレシチンも混在している。 別に話をしていても、文面を読んでいてもそのまま流れるので支障はないものの、どっちが正しいのか、どっちがよく使われるのかと立ち止まってしまうときがある。 よく知られるところでは、日本の「ショウユ・Shoyu」が「ソヤ・Soya」となり、「ソイ・Soy」に至ったということだが直感的に分かりやすい。 大豆ありきで言葉がつながったのではなく、醤油が語源となっているのであれば、醤油が文化をつなぐ橋渡しをしたともいえる。 そんなことを考えてませんでしたが、タイの食料品店にも醤油がたくさんあるなと思いながら眺めていました。 日本語表記・輸出品と日本以外で製造した英語表記のものが混在しているのも、国際的な雰囲気を感じる一面です。

タイのフィッシュボール

中国やタイなどでスープヌードルに浮かんでいるフィッシュボールがおいしい。 魚肉団子、つまり魚の練り物である。 日本だとちくわや蒲鉾、つみれのようなものがあるけど、特に麵の入った汁物に浮かんでいるのはスライスした蒲鉾くらい? イワシのつみれが浮かぶラーメンを作ったら、どういう味の仕上がりになるのか。 昨年タイに出張したとき、朝食を付けていなかったので、路上の屋台へ。 まずまず満足度が高いものでしたが、こちらは肉が多数派。 週末も時間をつぶす必要があったため、少し遠征して市場の近くの人気がありそうな店を探索。 適当に頼んだら魚肉団子だらけの大当たりの朝食。8種類くらい全て素材・味の異なる練り物が入っていました。 こういうの日本でも人気が出ると思うけど、なぜ無いのか。 そもそも練り物を調達するのが難しいのかも知れない。そして値も高い。 我が家は市場で良く練り物の積み合わせを調達するが、流通量は少なそう。 おでんの具材くらいのイメージなのかも。 元々は魚も傷みやすいし、冷凍冷蔵保存なんでできない時代に工夫したものだと思う。 現代のような環境だと、新鮮さをありがたがりすぎて、こういう豊かな味のものが廃れているのかも知れない。 (結果的に肉でも魚でも、同じようなジャンルの中で、味の背比べしているケースが多い) スープの旨味が入り込んだ魚肉の団子。大好きです。

タイのフィッシュボール

中国やタイなどでスープヌードルに浮かんでいるフィッシュボールがおいしい。 魚肉団子、つまり魚の練り物である。 日本だとちくわや蒲鉾、つみれのようなものがあるけど、特に麵の入った汁物に浮かんでいるのはスライスした蒲鉾くらい? イワシのつみれが浮かぶラーメンを作ったら、どういう味の仕上がりになるのか。 昨年タイに出張したとき、朝食を付けていなかったので、路上の屋台へ。 まずまず満足度が高いものでしたが、こちらは肉が多数派。 週末も時間をつぶす必要があったため、少し遠征して市場の近くの人気がありそうな店を探索。 適当に頼んだら魚肉団子だらけの大当たりの朝食。8種類くらい全て素材・味の異なる練り物が入っていました。 こういうの日本でも人気が出ると思うけど、なぜ無いのか。 そもそも練り物を調達するのが難しいのかも知れない。そして値も高い。 我が家は市場で良く練り物の積み合わせを調達するが、流通量は少なそう。 おでんの具材くらいのイメージなのかも。 元々は魚も傷みやすいし、冷凍冷蔵保存なんでできない時代に工夫したものだと思う。 現代のような環境だと、新鮮さをありがたがりすぎて、こういう豊かな味のものが廃れているのかも知れない。 (結果的に肉でも魚でも、同じようなジャンルの中で、味の背比べしているケースが多い) スープの旨味が入り込んだ魚肉の団子。大好きです。